Heiler-Glas | Stephan Heiler

Stephan Heiler ist (noch) der Eigentümer des im Jahr 2011 von seinem Vaters übernommenen Familienunternehmens Alois Heiler GmbH. Perspektivisch stellt er sich vor, die Eigentumsrechte an die Mitarbeitenden zu übertragen. Bis dahin hat er sich schonmal selbst entmachtet, indem er die Weisungsmacht der Führungskräfte abschaffte. Zwar ist er formell geschäftsführender Gesellschafter, doch werden alle Entscheidungen von den Mitarbeitenden getroffen – Heiler selbst hat sich keinerlei Veto-Recht vorbehalten.

Stephan Heiler ist (noch) der Eigentümer des im Jahr 2011 von seinem Vaters übernommenen Familienunternehmens Alois Heiler GmbH. Perspektivisch stellt er sich vor, die Eigentumsrechte an die Mitarbeitenden zu übertragen. Bis dahin hat er sich schonmal selbst entmachtet, indem er die Weisungsmacht der Führungskräfte abschaffte. Zwar ist er formell geschäftsführender Gesellschafter, doch werden alle Entscheidungen von den Mitarbeitenden getroffen – Heiler selbst hat sich keinerlei Veto-Recht vorbehalten.

Gehaltsmodelle mit Incentivierungen gibt es seit Jahren nicht mehr. Der Entschluss zum Wechsel in eine Struktur ohne formale Hierarchie wurde im Rahmen einer zweitägigen Veranstaltung der gesamten Belegschaft mitgeteilt und gemeinsam alltagsfähig erarbeitet. Seitdem entscheiden alle Mitarbeitenden über die weitere Gestaltung und Entwicklung des Unternehmens.

Ein weiteres, gefilmtes Gespräch mit Stefan Heiler und Sebastian Purps-Pardigol finden Sie hier.

Stephan Heiler ist (noch) der Eigentümer des im Jahr 2011 von seinem Vaters übernommenen Familienunternehmens Alois Heiler GmbH. Perspektivisch stellt er sich vor, die Eigentumsrechte an die Mitarbeitenden zu übertragen. Bis dahin hat er sich schonmal selbst entmachtet, indem er die Weisungsmacht der Führungskräfte abschaffte. Zwar ist er formell geschäftsführender Gesellschafter, doch werden alle Entscheidungen von den Mitarbeitenden getroffen – Heiler selbst hat sich keinerlei Veto-Recht vorbehalten.

Stephan Heiler ist (noch) der Eigentümer des im Jahr 2011 von seinem Vaters übernommenen Familienunternehmens Alois Heiler GmbH. Perspektivisch stellt er sich vor, die Eigentumsrechte an die Mitarbeitenden zu übertragen. Bis dahin hat er sich schonmal selbst entmachtet, indem er die Weisungsmacht der Führungskräfte abschaffte. Zwar ist er formell geschäftsführender Gesellschafter, doch werden alle Entscheidungen von den Mitarbeitenden getroffen – Heiler selbst hat sich keinerlei Veto-Recht vorbehalten.

Gehaltsmodelle mit Incentivierungen gibt es seit Jahren nicht mehr. Der Entschluss zum Wechsel in eine Struktur ohne formale Hierarchie wurde im Rahmen einer zweitägigen Veranstaltung der gesamten Belegschaft mitgeteilt und gemeinsam alltagsfähig erarbeitet. Seitdem entscheiden alle Mitarbeitenden über die weitere Gestaltung und Entwicklung des Unternehmens.

Ein weiteres, gefilmtes Gespräch mit Stefan Heiler und Sebastian Purps-Pardigol finden Sie hier.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie haben im Jahr 2014 in Ihrem Unternehmen die Weisungsmacht der Vorgesetzten abgeschafft. Wie kam es dazu?

Stephan Heiler: Ich war auf der Suche nach einer Organisationsphilosophie, die zu mir passt. Schon lange vor der Übernahme der Geschäftsführung von Heiler-Glas hatte ich mich damit auseinandergesetzt, was wird, wenn ich die Leitung übernehme. Irgendwann war klar: Es geht in Richtung Dezentralisierung. Es muss eigenverantwortlich handelnde Teams geben.

Mitarbeiter konnten Ziele wunderbar umschiffen.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie haben Heiler-Glas im Jahr 2011 von Ihrem Vater übernommen … was war in der Zeit bis 2014 geschehen? Haben Sie da klassisch geführt, als Chef der Belegschaft?

Stephan Heiler: Ich muss etwas früher anfangen. Ich bin seit dem Jahr 1997 im Unternehmen. Vor meiner Funktion als Geschäftsführer war ich vier Jahre als Marketing- und Vertriebsverantwortlicher dabei. Ich habe sehr viel Zusammenarbeit gelernt, und ich habe sehr viele Fehler entdeckt, die jedoch in der Welt des vorigen Vertriebsleiters eng mit dem Vertriebsleiterhandwerk verbunden sind: individuelle Zielvereinbarung, leistungsgerechtes Entgelt, ein dreistufiges Gehaltsmodell mit einer Disziplinar-Quote. Da habe ich eigentlich schon durch reines Beobachten gesehen, dass das nicht wirklich clever ist: Zum einen kann ein Mitarbeitender solche Ziele wunderbar umschiffen und zu seinem eigenen Vorteil nutzen, zum anderen sorgen diese in der Regel nicht dafür, dass der Mitarbeiter zum Wohle der ganzen Firma denkt.

Mitarbeiter konnten Ziele wunderbar umschiffen.

Sebastian Purps-Pardigol: Präzisieren Sie das bitte: Wie konnten Mitarbeitende solche Ziele umschiffen oder für eigene Bedürfnisse ausnutzen?

Stephan Heiler: Nehmen wir an, jemand, der als gut etablierter Vertriebsmitarbeiter eingekauft wurde, hat ein Vertriebsgebiet bei Heiler übernommen. Dieser hat einen gewissen Kundenstamm, den er bedient. Er kriegt ein bestimmtes Umsatzwachstum hin, und das bekommt er belohnt – es ist ja auch sein Verdienst. Aber hinter dem Vertriebsmitarbeiter stehen ja andere, die die Aufträge zuverlässig abwickeln und dafür sorgen, dass nur gutes Material rausgeht. Die haben auch ihren Beitrag daran, aber sie werden oft nicht gesehen. Und wenn es einmal nicht mehr so läuft und ein Gebiet geht rückwärts, dann ist das in der Welt des Vertriebsmitarbeiters oft nicht sein eigenes Verschulden, sondern es sind die Reklamationsquoten, die Marktverhältnisse, die Preise der Wettbewerber – und damit fängt die Diskutiererei an. Aber es gibt nur selten den Impuls zu sagen: „Was müssen wir als gesamtes Team tun, um jetzt in Richtung Markt zu agieren – wir, die Vertriebsinnendienstkollegen, der Service, die Aufmesser?“ Denn all diejenigen, die mit der früheren Vertriebsleiterbrille eigentlich komplett vergessen wurden, sind ja ganz entscheidend für den Erfolg.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie haben also gesehen: Ich kann die Ziele noch so toll machen, das leistungsgerechte Entgelt noch so gerecht – das System wird nie allen Menschen in der Firma gerecht werden …

Stephan Heiler: Ja, es ist utopisch, das hinkriegen zu wollen. Und was ich in der Vertriebsabteilung auch gesehen habe: Es geht gegen meine Moral, wenn man Kontrollanrufe, Telefonbelegabgleiche, Tankbelege, Quoten, Besuche pro Woche im Schnitt ermittelt und daraus ableitet, ob jetzt womöglich ein disziplinarisches Einzelgepräch fällig ist. Da wurden Methoden angewendet, wo ich gesagt habe: Nein, das hat ja überhaupt nichts mit mündigen Menschen zu tun! Wir wollen hier zusammenarbeiten und eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen, da kann ich doch nicht immer mit dem Misstrauensblick unterwegs sein. Es gab damals auch Glaubenssätze wie: Man kriegt die Mitarbeiter nur über den Geldbeutel. Das waren für mich katastrophale Aussagen, die vielleicht im Einzelfall mal stimmen können. Aber ich will doch kein Unternehmen führen, wenn ich davon ausgehen muss, dass ich alle Mitarbeiter nur über den Geldbeutel bekomme! Logischerweise konnte ich ja nicht alles einfach abschaffen und dann gucken, was passiert. Ich brauchte eine Alternative, die Chancen hat, zu funktionieren. Und so habe ich mich bereits 2006, 2007 auf den Weg gemacht, etwas Geeignetes zu suchen.

Ich will doch kein Unternehmen führen, wenn ich davon ausgehen muss, dass ich alle Mitarbeiter nur über den Geldbeutel bekomme.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie hat damals Ihr Vater reagiert, der ja noch nach der alten Schule gearbeitet hat? Hatten Sie Dialog oder Disput? Hat er verstanden, was Sie meinten?

Stephan Heiler: Mein Vater war generell ziemlich verständnisvoll. Aber er hatte seine eigene Sicht auf die Dinge, und die war klassisch geprägt. Von da aus hatten wir auch Diskussionen. Aber mein Vater ist auch einer, der den Menschen sieht. Trotzdem hatten wir immer das Thema: Kann die Firma dann trotzdem funktionieren? Als er die Firma dann endgültig übergeben wollte, hat er mir die Freiheit gelassen, das auf meine Art zu machen. Eine wichtige Entscheidung war: Wenn ich Geschäftsführer werde, dann will ich Mehrheitseigentum haben. Ich möchte nicht auf der Visitenkarte „Geschäftsführer“ stehen haben, und trotzdem ständig ausbremsbar sein. Wenn ich so ein Projekt anfange, dann wird es ungemütlich werden – und ich will nicht bitten und betteln müssen, dass ich weitermachen darf, wenn es mal unbequem wird. Auch da hat er mir nichts in den Weg gelegt. Also kein Netz und keinen doppelten Boden für sich selbst.

Sebastian Purps-Pardigol: Im Jahr 2011 kamen Sie also in Führungsverantwortung. War Ihnen damals schon klar, dass Sie die Rolle der Führungskräfte verändern wollen?

Stephan Heiler: In den Jahren 2012 und 2013 war mein Ziel, den erweiterten Führungskreis intensiv auf einen Veränderungsprozess vorzubereiten. Ich habe mich mit sieben Leuten hingesetzt und gesagt: „Ich möchte an einen Punkt kommen, wo ihr in eurer Funktion als weisungsbefugte Führungskraft überflüssig seid.“ Natürlich hatte das alles nichts mit „überflüssig werden“ zu tun. Es ging darum, die Breite der Belegschaft ins Boot zu holen und die Mitarbeiter zu selbständig unternehmerisch denkenden Menschen zu machen. Dafür braucht es Transparenz. Das heißt, die Firma muss alles transparent machen, damit ihre Mitarbeitenden überhaupt die Möglichkeit haben, über Dinge nachdenken zu können. Sie müssen selbst darüber nachdenken, wer eingestellt wird und wer nicht. Es macht keinen Sinn, wenn das der Prokurist macht, das muss im Team funktionieren. Das war ein anderthalbjähriger Prozess, bei dem wir uns regelmäßig ganztägig eingeschlossen haben. In der Anfangszeit geschah das einmal alle zwei Monate, danach einmal im Monat: „Bringt alle eure Themen aus dem Alltag mit, die euch unter den Nägeln brennen. Und dann gucken wir mal: Wie würden wir diese Fragen aktuell angehen und lösen? Und wie könnte das in einer neuen Struktur aussehen?“ So dass man immer versucht, praxistaugliche Themen zu besprechen und dann abzuwägen: Wäre das nicht der sinnvollere Weg?

Sebastian Purps-Pardigol: Ging es nur um eine neue Struktur oder auch um neue Verantwortlichkeiten und neue Prozesse?

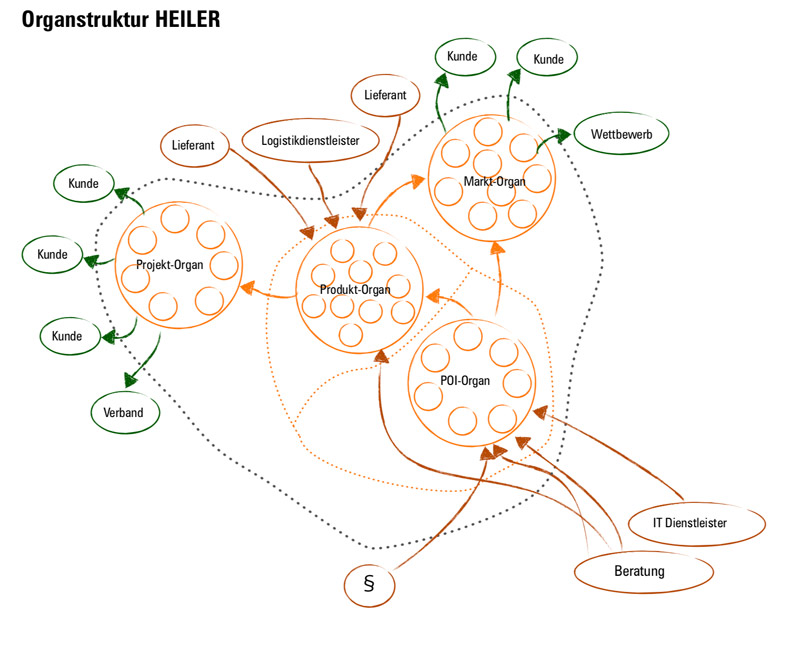

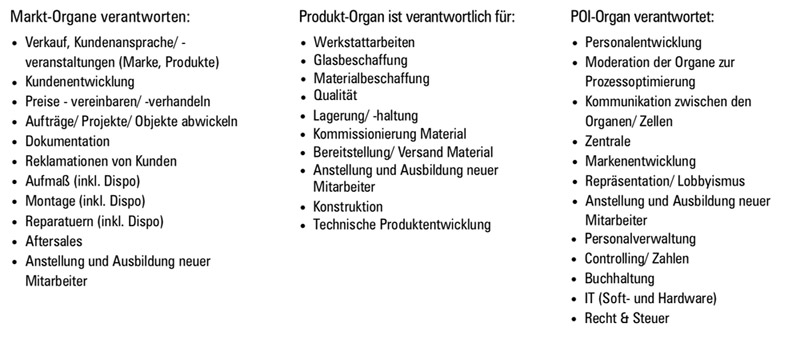

Stephan Heiler: Wir waren ja ganz klassisch organisiert. Die Alternative dazu war für uns eine organische Struktur – angelehnt an das Pfirsich-Modell: Es gibt die Geschäftsleitung und die unterstützenden Prozesse wie Buchhaltung oder Controlling. Die sind der Pfirsichkern. Der eigentliche Kontakt zum Markt ist außen rum. Es gibt die Pfirsichhaut, das ist die Membran zwischen Außenwelt und Unternehmen, die Peripherie hat den direkten Draht zum Kunden. Wir mussten also weg von diesen rein funktionsorientierten Tätigkeiten. Und da haben wir gesagt: In Zukunft soll es Marktteams geben, die sämtliche marktrelevanten Funktionen beinhalten. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der täglich Kontakt mit dem Markt da draußen hat, der muss in einem „Marktorgan“ abgebildet sein. Außendienstmitarbeiter, Monteure, Vertriebsinnendienst, Reklamation – alle diese Funktionen kommen in ein Team. Und dann muss das Team funktionieren und überlebensfähig sein. Das bedeutet auch: Kompetenzen aufbauen. Jemand aus dem Vertriebsteam muss in der Lage sein, Angebote und Aufträge zu schreiben, er sollte zusätzlich das Reklamationswesen beherrschen, eine Montagetour planen können und einen Einarbeitungsplan für einen neuen Mitarbeiter erstellen können. Und ein Außendienstmitarbeiter sollte nicht nur Kaffee trinken und Beziehungen pflegen, der muss auch mal ein Aufmaß machen, bei der Montage helfen, ein technisches Problem lösen und die Reklamationsbegutachtung beherrschen. Man muss sich breiter aufstellen in den Teams, um eine stabile Teamarbeit hinkriegen zu können. In dem Workshop haben wir darüber hinaus Dinge besprochen wie: Wenn wir das hätten, wie würden wir dann dieses und jenes Problem lösen? Viele Fälle, die wir als Problem erachtet haben, haben sich aufgelöst, weil es die Schnittstellen gar nicht mehr gab – etwa zwischen Innendienst und Außendienst. Damals war ich überzeugt: Das wird irgendwann verstanden werden, und dann können wir das mit unserer siebenköpfigen Führungsmannschaft viel besser ins Unternehmen bringen als wenn ich das alleine versuche. Das Ende vom Lied war aber, dass von den sieben Führungskräften fünf relativ schnell gesagt haben: „Ich verliere Macht, darum gehe ich lieber woanders hin.“

Sebastian Purps-Pardigol: Nur mal angenommen, die fünf wären geblieben – welche Funktion hätten die ehemaligen Führungskräfte bekommen in dieser neuen Organisationsform?

Stephan Heiler: Als Vertriebsinnendienstleiter hätte man sich in einem Marktorgan einbringen können. Mit seiner Kompetenz hätte er das Team wunderbar stärken können. Aber natürlich wäre die ehemalige Führungskraft dann nur einer unter vielen. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir am Vertrag rumgeschnippelt hätten. Aber es hätte keine Weisungsbefugnis mehr gegeben. Man hätte mit seinem Titel nicht mehr Ansagen machen können und darauf bestehen können, dass diese umgesetzt werden.

Sebastian Purps-Pardigol: Was wäre denn mit den Gehältern gewesen? Hätten Sie diese reduziert?

Stephan Heiler: Definitiv nicht. Es sind ja auch nicht alle Führungskräfte gegangen, es sind ein paar geblieben. Die beiden haben sich im weiteren Prozess mit eingebracht, und sie haben sich positiv entwickelt. Die Teamleiterin im Vertriebleiterinnendienst ist weg vom direkten Markt in die unterstützenden Prozesse gegangen. Dieses Organ nennen wir POI und steht für: Prozess, Organisation und Information. Aber das Gehalt ist davon komplett unabhängig.

Sebastian Purps-Pardigol: Die früheren Führungskräfte haben ja mutmaßlich etwas mehr verdient als der Rest. Jetzt aber stehen alle auf einer Ebene. Gibt es da nicht ein Ungleichgewicht bei den Gehältern?

Stephan Heiler: Es gibt viele Betriebe, in denen ein Vertriebsmitarbeiter mehr verdienen kann als ein Leiterposten. Wir haben ein gewisses Gehaltsgefüge quer durch die Mannschaft. Und es wäre mit Sicherheit schwer gewesen, ein Vertriebsleiter-Gehalt zu rechtfertigen, wenn dieser nicht außerordentliche Ergebnisse im Team bringen würde.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie gehen Sie in der neuen Organisationsform mit dem Thema Gehalt um? Sie haben gesagt, dass Sie individuelle Betriebsziele ursprünglich nicht besonders hilfreich fanden.

Stephan Heiler: Den Vertrieb hatte ich ja schon im Jahr 2008 übernommen, damals habe ich das dreistufige Gehaltsmodell innerhalb von sechs Monaten abgeschafft. Denn es gab Vertriebsgebiete, die ließen Wachstum eher zu. In anderen Gebieten haben wir mit extrem viel Kraft so gut wie nichts erreicht. Und dann gab es Gebiete, die waren ein Jahr oder länger so gut wie ohne Außendienst. Wir waren da aber so nah dran, dass wir den Service trotzdem gewährleisten konnten, und die haben sich auch positiv entwickelt. Man kann es ja nicht immer von diesem einen Vertriebsmitarbeiter abhängig machen, ob ein Gebiet erfolgreich ist oder nicht. Meine Überzeugung war: Ein Vertriebsaußendienstler, der gerne Vertriebler bei Heiler ist, der macht seinen Job so gut wie er kann. Da per Gehalt noch etwas herauskitzeln zu wollen, das halte ich für Quatsch. Zudem ändern sich die Vertriebsgebiete ja auch. Da hat einer ein Gebiet aufgebaut, aber der Nachfolger kriegt die Provision. Diese ganze Diskussion fiel mit der Umstrukturierung einfach weg. Es gibt jetzt feste Gehälter und alle gehen davon aus: Für dieses Gehalt arbeitet der Mitarbeiter mit seinem ganzen Engagement.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie hat sich der Umsatz verändert, nachdem die Incentivierung abgeschafft wurde?

Stephan Heiler: Es gab keinen Unterschied zu vorher. Prinzipiell ist es so, dass wir bis 2012 in einer leichten Wachstumsphase waren. Aber da muss ich ein bisschen weiter ausholen. 1984 wurde das Unternehmen gegründet, damals gab es quasi noch keine rahmenlosen Glasduschen, da gab es die dreiteiligen Schiebetüren, die man mit der Zahnbürste putzen muss. Dann kamen die ersten rahmenlosen Glasduschen aus 8 mm Sicherheitsglas – natürlich noch ohne Magnetleisten, flächenbündige Scharniere und andere Ausstattungen. Das war die Pionierphase, da hatten wir die richtige Produktidee zur richtigen Zeit, und wir sind in den Folgejahren zwischen 15 und 45 Prozent gewachsen. Das ist jetzt immerhin fast 35 Jahre her – und wir leben auch heute noch hauptsächlich von der rahmenlosen Glasdusche. Wir hatten bis 2007 eine ordentliche Wachstumsphase, danach ist es ein bisschen stagniert. Im Jahr 2012 hatten wir den bis dahin höchsten Umsatz der Firmengeschichte.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie sagten, dass Sie in den Workshops mit den Führungskräften keinen Fortschritt machten, als es um die neue Struktur ging. Wie ging es danach konkret weiter.

Stephan Heiler: Wir haben Anfang 2014 eine zweitägige Veranstaltung durchgeführt: Mit der kompletten Belegschaft – vom Vertrieb über die Verwaltung, die Produktion bis hin zur Reinigungskraft – haben wir uns in ein Seminarhotel eingeschlossen. Gebhard Borck, der externe Berater, der mich bei dem Prozess begleitet hat, und ich, haben unser Konzept vorgestellt und alle eingeladen, da aktiv mitzumachen. Wir haben gesagt: „Wir sind davon überzeugt. Wer ist dafür offen?“

Sebastian Purps-Pardigol: Wie genau haben Sie das formuliert? Haben Sie gesagt: „So könnte eine neue Struktur aussehen, da könnt ihr mitmachen?“ Oder haben Sie gesagt: „Ich möchte, dass ihr gemeinsam mit uns an einer neuen Struktur arbeitet?“

Stephan Heiler: Ich habe gesagt: „Ich möchte, dass wir uns in diese Richtung weiterentwickeln. Und das bedeutet: keine Hierarchie, keine Ansagen mehr von oben. Sondern intensive Mitarbeit aller Mitarbeiter an strategischen Themen. Es ist in dieser Firma in Zukunft keine hierarchische Einzelentscheidung mehr möglich. Auch nicht für mich. Und dazu lade ich alle ein.“ Und dann habe ich es auf den Punkt gebracht: „Wenn es so sein sollte, dass ihr das gar nicht wollt, weil ihr mich für total weltfremd haltet, dann sagt mir das. Dann suche ich euch einen neuen Geschäftsführer.“

Sebastian Purps-Pardigol: Wieviel Prozent fanden das super, wieviele waren im Modus „abwarten“, wieviele waren im Widerstand?

Stephan Heiler: Wir hatten uns ja zwei Tage in einem guten Hotel eingeschlossen. Da war am Anfang fast ein bisschen Feiermodus angesagt, alle kamen gestriegelt und gebürstet. Daher hatten wir uns sehr gut überlegt: Wie machen wir das mit der Dramaturgie? Wie entlassen wir die Leute in den ersten Abend? Denn wir mussten der Mannschaft ja plausibel rüberbringen, dass man da was tun muss. Die waren alle noch im Modus: „Die Firma Heiler macht die tollsten Duschen überhaupt!“ Ich aber war über den Jahreswechsel in die Analyse der Firma eingestiegen und habe mir die Umsatz- und Renditeentwicklungen im Laufe der letzten 15, 20 Jahre angeschaut. Alle Jahresabschlüsse. Das hat sich auf den ersten Blick zwar nicht extrem krank angefühlt. Aber Umsatz und Rendite haben sich fast wie ein Kreuz mit rechtem Winkel entwickelt: Der Umsatz war stark gestiegen, im gleichen Maße ist die Rendite runtergegangen. Nahe am Nullpunkt hat sie für ein paar Jahre vor sich hingedümpelt – bis zu dem Tag der Veranstaltung.

Sebastian Purps-Pardigol: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Rendite sich so entwickelt hat?

Stephan Heiler: Wir hatten massiv in Wachstum investiert: Vertriebsmannschaft vergrößern, Produktentwickelung vorantreiben, Marketing, Messen, Werbung. Wir hatten die Umsatzbrille auf und nicht die Renditebrille. Das emotional Gravierendere aber war die Fluktuationsgeschichte: Einmal, in der Wachstumsphase, haben wir in einem Zeitraum von vier Jahren einen Sprung gemacht von 50 auf 70 Mitarbeiter. Doch um diese 20 Mitarbeiter zusätzlich ins Unternehmen zu holen, mussten wir knapp 70 Neueinstellungen vornehmen – innerhalb von vier Jahren haben wir, um 20 neue Mitarbeiter zu gewinnen, 50 verloren! Das war brutal. Natürlich wurden nicht alle aktiv entlassen, einige sind auch gegangen. Aber so etwas kann nicht gesund sein. Mit dieser Geschichte wollten wir also auf die Mannschaft los, um zu sagen: „Es ist nicht alles so toll wie es sich anfühlt, es gibt Hausaufgaben zu machen. Das wollen wir auf die neue Art tun. Wir wollen euch alle mitnehmen, das Wissen aus dem Tagesgeschäft von jedem einzelnen Produktions- und Vertriebsmitarbeiter nutzen, um in Zukunft Dinge zu verbessern.“ Das war die Einladung – und es war gleichzeitig das Schockerlebnis, mit dem wir unsere Mannschaft in den ersten Abend geschickt haben – an die Bar. (LACHT) Am zweiten Tag haben wir gefragt: „Wer will mitmachen? Wer hat mit dem Thema Produkt zu tun, mit Konstruktion, Einkauf, Lager, Versand? Und wer ist eher marktorientiert unterwegs? Wer hat täglich Kontakt mit Kunden?“ Danach war klar: Gut 50 Prozent der Mannschaft ist grundsätzlich marktorientiert unterwegs. Und jetzt mussten wir gucken, dass wir uns da in einer klaren Struktur aufbauen.

Die Voher- und Nachher-Welt visualisiert

Sebastian Purps-Pardigol: Wie haben die Führungskräfte in diesen zwei Tagen agiert?

Stephan Heiler: Die waren ein bisschen reserviert und zuschauend. Nicht negativ beeinflussend, das nicht. Aber sie waren ein bisschen baff, wieviel Engagement und Energie auf einmal in so einer kompletten Mannschaft entsteht.

Sebastian Purps-Pardigol: Haben Sie irgendwelche Widerstände während der zwei Tage aus der Mannschaft gespürt? Menschen, die das nicht wollten?

Stephan Heiler: Ich hatte schon ein paar Momente, in denen ich gesehen habe: Da tun sich jetzt einige Leute richtig schwer.

Sebastian Purps-Pardigol: Und dann haben Sie im Workshop eine mögliche Zukunft erarbeitet … wie ging es danach weiter?

Stephan Heiler: Am zweiten Tag war ziemlich klar, dass wir das machen. Wir müssen im Vertrieb als allererstes eine Teamzusammenstellung finden, die Sinn macht. Wir haben später eine weitere Zweitages-Veranstaltung gemacht, weil wir mit 40 Leuten sagen mussten: „Wer will mit wem zusammenarbeiten, und nach welcher Logik teilen wir uns auf – nach Region, nach Auftragstyp“? Das war ein intensiver Prozess. Danach war das von Mitarbeitern favorisierte Modell eine Aufteilung in drei verschiedene, regional orientierte Marktteams.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie haben jetzt also drei Marktorgane, die für die Kunden verantwortlich sind. Welche weiteren Organe gibt es?

Stephan Heiler: Das war der Start im Jahr 2014: drei Marktorgane, die in ihren Regionen für alle Kunden, für alle Aufträge zuständig waren. Darüber hinaus gab es ein Produkt-Organ und ein POI-Organ für Prozesse, Organisation und Information. Das beinhaltet das Thema Geschäftsleitung, Buchhaltung, Personalwesen, Controlling, IT, übergeordnetes Marketing, Fuhrparkmanagement, Zentrale.

Ich hatte schon ein paar Momente, in denen ich gesehen habe: Da tun sich jetzt einige Leute richtig schwer.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie lange hat es gedauert vom Ende des Workshops bis zu dem Punkt, an dem die neue Struktur stand und gelebt wurde?

Stephan Heiler: Das ging schnell. Das ist ja der Vorteil von unserer Art zu arbeiten: Sobald ein Entschluss gefasst ist, wird er umgesetzt. Denn er wurde ja nicht im stillen Kämmerlein gefasst und muss danach ausgerollt werden, sondern all diejenigen, die ihn jetzt umsetzen müssen, waren schon bei der Entscheidungsfindung dabei.

Sebastian Purps-Pardigol: Schnell heißt Monat? Oder Vierteljahr?

Stephan Heiler: Nein, das ging schneller. Natürlich muss man sich überlegen: Wie sieht das Anschreiben an die Kunden und Lieferanten aus? Wie legen wir das alles bei uns im ERP-System an? Aber das Team hat direkt am Folgetag zusammengearbeitet.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie haben in den zwei Tagen also nicht nur die Teams definiert, sondern auch, wer in welchem Team welche Rolle besetzt?

Stephan Heiler: Ganz genau.

Später finde ich das, was meine Mitarbeiter sich überlegen, meist besser als das, was mir selbst eingefallen ist.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie haben sich die Teams gefunden? Musste man sich intern bewerben? Und wollten vielleicht mehrere Mitarbeiter die gleiche Rolle?

Stephan Heiler: Ich hatte da immer eine Wunschvorstellung. Aber ich bin komplett davon abgekommen, mir auszumalen, wie das Ergebnis aussehen wird, weil die Mitarbeiter in der Regel sowieso zu einem anderen Ergebnis kommen. Später finde ich das dann meist besser als das, was mir selbst eingefallen ist. Was ich mir selbst als Spaß herausnehme, das ist eine Best Case-/Worst Case-Orientierung. Worst Case ist definitiv noch nie eingetreten, wir sind bislang immer mit Ergebnissen rausgekommen, die wir relativ schnell umsetzen konnten. Tatsächlich aber gab es öfter mal Situationen, wo ich gedacht habe: Das hätte ich mir im Leben niemals getraut, mir das so auszumalen.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie schnell danach sind die fünf Führungskräfte gegangen?

Stephan Heiler: Eine Führungskraft haben wir im ersten Jahr danach aktiv entlassen. Die machte klare Aussagen in Richtung: „Für sowas habe ich nicht studiert.“ Danach war relativ klar, dass bei der überhaupt keine Bewegung stattfindet. Es gab ein klärendes Gespräch, und dann war das erledigt – kein großes Ding. Aber um die anderen haben wir uns zum Teil sehr bemüht. Unserem Prokuristen haben wir die Umstrukturierung so schmackhaft wie möglich zu machen versucht, um ihm die Angst vor dem Machtverlust zu nehmen. Ich hatte ihn bis dahin nie als Machtmenschen gesehen. Aber sein Problem war: Er wollte den Mitarbeiter nicht zugucken müssen, wie sie Fehler machen. Er wollte die ganze Firma vor Fehlern bewahren. Und das wäre in seiner Welt nur möglich gewesen, wenn sehr kompetente Führungskräfte wie er komplexe Themen wie Einstellungen oder Entlassungen verantworten. Das hat er den Mitarbeitern nicht zugetraut.

Später finde ich das, was meine Mitarbeiter sich überlegen, meist besser als das, was mir selbst eingefallen ist.

Sebastian Purps-Pardigol: „Zugetraut“ ist ein gutes Stichwort: Mit der neuen Struktur haben Sie den Mitarbeitenden ja eine Menge Vertrauen geschenkt. Welche Auswirkungen haben Sie durch dieses höhere Maß an Vertrauen beobachten können.

Stephan Heiler: Ohne Vertrauen scheitert ja schon die Idee. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man das Gefühl hat: Da hätte ich besser meinen Finger drauf gehabt. Trotzdem war das Thema Vertrauen für mich eine Riesenmotivation. Ich war mir total sicher, dass Mitarbeiter, die Vertrauen geschenkt bekommen, das zu schätzen wissen. Wenn man sie ins Mitdenken und Handeln bringt, dann verspürt man eine ganz andere Dynamik als wenn Mitarbeiter das umsetzen, was Führungskräfte sich ausgedacht haben. Für mich war auch klar, dass so ein Vertrauensvorschuss ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Mitarbeiter, die relativ jung sind, das als positiv empfinden – die finden das sogar relativ normal. Und dann gibt es natürlich auch die langjährigen Mitarbeiter, die 20 Jahre und länger bei Heiler arbeiten – und diese sollen plötzlich mitdenken, Fragen stellen und sich selbst in Frage stellen. Das fällt denen schwerer, das ist absolut klar. Aber trotzdem haben sie das Vertrauen erstmal verdient, sich entwickeln zu können.

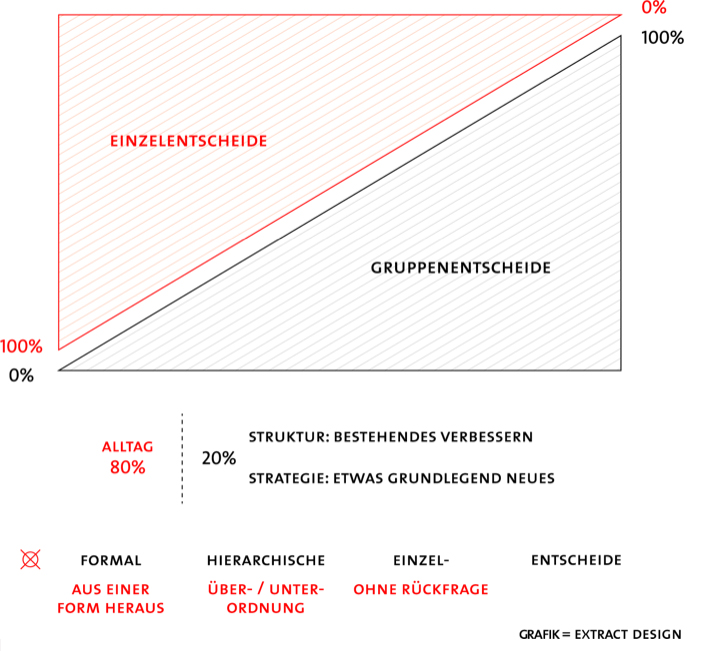

Stephan Heiler erklärt, wie in Zukunft Entscheidungen getroffen werden

Sebastian Purps-Pardigol: Nennen Sie bitte mal ein konkretes Beispiel, was dabei herausgekommen ist, nachdem sie Ihren Mitarbeitenden Vertrauen geschenkt haben?

Stephan Heiler: Ende 2016 hatten wir eine Vertriebstagung. Es ging um Subunternehmer für die Montage: Da ist ein Kostenblock extrem angewachsen, darüber wollte ich mit den Vertriebsmitarbeitern reden. In diesem Team sind die angestellten Monteure drin sowie die Leute, die die Touren planen und die Aufträge an die Subunternehmer vergeben. In der Zeit vor dem Change-Prozess hätten die Monteure gesagt: „Jetzt sind wir wieder die Schuldigen, weil wir ja weniger Subunternehmer bräuchten, wenn wir schneller gearbeitet hätten.“ Und dann hätte die Dispo gesagt: „Sollen wir etwa schuld sein?“ Dieses Schwarze-Peter-Zuschieben ist ein klassisches, sehr stark wahrnehmbares Phänomen bei uns gewesen. In der alten Struktur hätte der Serviceleiter versuchen müssen, mit dem Vertriebsleiter auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das hätte nie im Leben die Qualität dieses Ergebnisses gebracht, und wahrscheinlich auch ein halbes Jahr später zu nichts geführt. Aber jetzt war es so: Das Thema wurde als Problem wahr- und ernstgenommen. Die Gruppe ist sofort auf das Thema eingestiegen und hat gesagt: „Mir ist eh das und das aufgefallen“. Es wurde sofort eine Riesen-Lösung mit Maßnahmen gefunden. Wir haben innerhalb von zwei Wochen die Maßnahmen umgesetzt. Später in der Halbjahresbetrachtung hat sich gezeigt: In dem halben Jahr nach der Vertriebssitzung hatten wir eine Einsparung von 30 Prozent in dem Budgettopf. Da gab es kein Lamentieren mehr: Da ist das Vertrauen definitiv verdient.

Sebastian Purps-Pardigol: Werden denn jetzt alle wesentlichen Entscheidungen in der Organisation getroffen? Gibt es Themen, bei denen Sie sagen: „Hier möchte ich, dass meine Meinung mit in Betracht gezogen wird?“

Stephan Heiler: Wir haben ein spezielles Entscheidungsdesign entwickelt. Auch das ist im Laufe der Zusammenarbeit entstanden, das gab es am Anfang nicht. Die Frage stellt sich immer wieder: Was darf ich entscheiden und wann muss ich bei der Gruppe fragen? In normalen Unternehmen, sobald eine Problemstellung ein strategisches Ausmaß einnimmt, ziehen sich die Mitarbeiter oft zurück. Bei uns ist es anders herum. Etwa bei der Frage: „Kann ich einen Sonderrabatt gewähren?“ Für so etwas wollen wir nicht jedesmal eine Vertriebssitzung einberaumen. Früher ist der Sachbearbeiter an den Vertriebsinnendienstleiter herangetreten und hat gesagt: Darf ich den Sonderrabatt gewähren? Wenn dem das zu heiß war, dann ist der zum Vertriebsleiter und dieser dann vielleicht noch an den Geschäftsführer – ein langwieriger Prozess, denn die Information muss ja all die Stufen wieder runter. Aktuell ist es so: Alltägliche Themen soll jeder für sich alleine entscheiden und dazu stehen. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Da braucht man keine Teamsitzungen mehr. Etwas anderes ist es mit den Themen: Wie gehe ich mit Strukturfragen um? Wie verbessere ich bestehende Prozesse? Wie gehe ich mit grundsätzlichen, weittragenden Entscheidungen um? Je wichtiger eine Frage ist, desto größer ist in der Regel auch die Gruppe, mit der ich sie zu einer Entscheidung führe.

Sebastian Purps-Pardigol: Sind Sie bei der Einstellung von neuen Mitarbeitenden involviert, oder ist das komplett Sache des Teams?

Stephan Heiler: Es gibt da kein Veto-Recht von mir. Es hat auch kein anderer Mitarbeiter ein Veto-Recht. Niemand kann irgendjemanden überstimmen. Es gibt mittlerweile Einstellungsprozesse, da bin ich überhaupt nicht mehr involviert. Und es gibt Einstellungsprozesse, da will man mich gerne bewusst als Teilnehmer dabei haben. Aber ich habe kein höheres Stimmrecht.

Stephan Heiler erklärt, wie in Zukunft Entscheidungen getroffen werden

Das neue Entscheidungsdesign

Sebastian Purps-Pardigol: Wenn es keine Chefs mehr gibt, was berichten dann Ihre Mitarbeitenden an Sie? Sind Sie der einzige Chef im Unternehmen?

Stephan Heiler: Ich bin, weil es der Gesetzgeber so fordert, als Geschäftsführer noch im Unternehmen. Dinge wie Bankgepräche, Steuerberater, das administrative Geschäftsführerthema, das alles ist definitiv von mir zu machen. Aber der Geschäftsführer, der sagt, wo es langgeht, den braucht es nicht mehr. Mich braucht man in der Regel als Moderator.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie hat sich Ihre einst haarsträubende Fluktuationsrate entwickelt.

Stephan Heiler: Die Fluktuation ist deutlich besser geworden. Nach dem Weggang der Führungskräfte und der Insolvenz einer Schwesterfirma gab es eine heftige Unruhephase, da war die Fluktuationsrate höher als im Schnitt. Aber in den vergangenen zwei Jahren hat sich alles sehr beruhigt. Im Gegenteil, aktuell haben wir die fünfte Neueinstellung aufgrund von Initiativbewerbungen, weil unsere Kultur eine andere ist. Die Bewerber haben es in der Presse gelesen oder von einem Mitarbeiter gehört. Das ist ein großer Erfolg und ein sehr positives Signal für die Zukunft.

Sebastian Purps-Pardigol: Wenn Sie die vergangenen Jahre Revue passieren lassen: Welche Phasen haben Sie durchlebt?

Stephan Heiler: Da ist die Wahrnehmung natürlich individuell sehr unterschiedlich. In der Phase vor dem Kickoff mit dem Führungsteam war ich euphorisch. Ich hatte richtig Lust auf Veränderung, um endlich einen eigenen Weg zu finden. Ende 2013 war ich nicht direkt in einer Depressivstimmung, aber die Blockadehaltung der Führungskräfte hat mich doch ein bisschen ausgebremst. Das konnte ich allerdings relativ schnell und gut abschütteln. In die Kickoff-Veranstaltung im Jahr 2014 bin ich innerlich zuversichtlich und optimistisch gestimmt hineingegangen. Denn ich selbst habe ja nie daran gezweifelt, dass das der richtige Weg ist. Aber es gab definitiv Zweifel, ob die Firma Heiler das verkraftet. Ich wusste nicht, ob mein Weg das ist, was die Firma braucht um die aktuelle Situation im Markt zu meistern. Wir waren unter Druck, wir haben komplette Produktsegmente hin und hergeschoben, Kundensegmente neu ausgerichtet, sowas geht an keiner Firma spurlos vorüber. Allein das Thema Nachfolge bringt ja schon viele Unternehmen ins Grab. Das alles war wie ein klassisches Drama, inklusive Blick in den Abgrund – und am Ende schafft man es dann. Das Jahr 2018 war das erfolgreichste seit zehn Jahren, wirtschaftlich betrachtet. Von daher bin ich mir sicher: Alles war für die Firma genau richtig. Die allermeisten Mitarbeiter können sich heute gar nicht mehr vorstellen, in einer klassischen Struktur zu arbeiten. Als es bei der Firma Heiler etwas heißer herging, haben Mitarbeiter gesagt: „Ich weiß gar nicht, wo ich danach noch hin soll. Wieder unter einem Abteilungsleiter der Befehlsempfänger zu sein, das fühlt sich ja furchtbar an.“ Da habe ich gesagt: „Dann strengen wir uns halt alle an, damit es dazu nicht kommt.“

Sebastian Purps-Pardigol: Würden Sie jetzt sagen: „Wie es ist, so ist es gut“? Oder wird es, was Zusammenarbeit, Strukturen und Prozesse angeht, weitere grundsätzliche Änderungen geben?

Stephan Heiler: So wie es ist, fühlt es sich für mich gut an. Wir haben immer noch Mitarbeiter, die sich schwertun mit dem Prozess, und andere, die sind Feuer und Flamme. Und so wird es wohl noch eine ganze Weile bleiben. Was bereits beschlossene Sache ist: Wir werden die Mitarbeiter am Gewinn beteiligen und wir werden sie entscheiden lassen, was sie mit ihrem Gewinnanteil machen wollen. Aktuell gehen 10 Prozent vom Unternehmensgewinn an die Mitarbeiter. Wie diese das dann verteilen und wie das eingesetzt wird – da haben sie wieder die komplette Freiheit. Was in diesem Jahr ziemlich sicher nicht mehr kommen wird, was aber auch keine fünf Jahre mehr warten soll, das ist das Thema „nachvollziehbares, transparentes Gehaltssystem“. Und was noch ein bisschen langfristiger kommen wird, ist, dass die Eigentumsstruktur sich ändert. Die Gesellschaft in Verantwortungseigentum verwandeln, das ist vom theoretischen Konstrukt her am nächsten an meinen Bedürfnissen orientiert.

Sebastian Purps-Pardigol: Wollen Sie Ihre Mitarbeitenden zu Gesellschaftern machen?

Stephan Heiler: Ja, aber nicht so, dass sie Gesellschafteranteile erwerben und vererben können. Die Idee dahinter ist, dass die Mitarbeiter, die in der Verantwortung stehen, eigentlich auch am Unternehmensgewinn beteiligt sein müssten. Visionäre haben auch schon dafür gesorgt, dass die GmbH sich selbst kauft. Damit die Mitarbeiter daran anders profitierten können als wenn eine Familie als Eigentümer dahinter steht.

Sebastian Purps-Pardigol: Das heißt, Sie möchten sich selbst enteignen?

Stephan Heiler: (LACHT) Ich möchte mein Eigentum übertragen und dafür sorgen, dass ich meinen Kindern nicht das Unternehmen vererben muss.

Sebastian Purps-Pardigol: Wollen Sie sich vollübertragen oder teilübertragen?

Stephan Heiler: In der letzten Konsequenz soll es eine Vollübertragung werden.

Sebastian Purps-Pardigol: Was ist denn die Triebfeder zu sagen: Ich habe hier etwas von Wert, das ich von meinem Vater bekommen habe, und in das ich viel investiert habe. Und das will ich an meine Mitarbeitenden übergeben anstatt meinen Kindern.

Stephan Heiler: Das ist fast schon eine philosophische Frage. Wenn ich mir die Weltkugel anschaue, wie sie jetzt ist, dann erscheint es mir extrem krank, wie unterschiedlich Kapital und Arbeit bewertet und entlohnt werden. Wir haben ein gesellschaftliches Problem, das ist für mich relativ stark spürbar. Ich habe da ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden. Diese Strukturen erinnern mich an die Adelsgesellschaft der Vergangenheit. Da wurden auch Titel vererbt, und die Allgemeinheit musste schauen, wie sie ihr Leben finanziert bekommt. Heute ist es mit dem Kapital genau das gleiche. Ich werde künftig nicht anders arbeiten gehen, nur weil ich kein (Allein-)Eigentümer mehr bin. Ich stelle mir vor, dass ich für dieses Unternehmen weiterarbeite. Und wenn ich mich dann wertvoll einbringe, dann werde ich dafür entlohnt. Eine Entlohnung kann ja deutlich attraktiver aussehen, wenn es diese Kapitalfokussierung nicht mehr gibt.

Die Geschichte von Heiler-Glas können Sie in dem Buch „Chef sein? Lieber was bewegen!: Warum wir keine Führungskräfte mehr brauchen“ nachlesen.

Ich möchte mein Eigentum übertragen und dafür sorgen, dass ich meinen Kindern nicht das Unternehmen vererben muss.