Schindlerhof | Klaus Kobjoll

Klaus Kobjoll betreibt seit 1984 den Schindlerhof, ein Vier-Sterne-Tagungshotel in Nürnberg. Als im Jahr 1990 der Branchenaward „Hotelier des Jahres“ gegründet wurde, war Kobjoll der Erste, der ihn gewann. Seitdem sind zahlreiche Preise hinzugekommen. Mehrfach wurde sein Unternehmen zum besten Arbeitgeber gekürt. Nachdem er Clubs, Bars und Restaurants betrieben hatte, wollte er mit seinem längsten und grössten Projekt, dem Schindlerhof, Vieles anders machen: Er gründete ein Unternehmen, das mit einer ganz anderen Kultur begann und in der Mitarbeitende sich deutlich mehr einbringen konnten und mussten. Er entwickelte den sogenannten Mitarbeiteraktien-Index, ein Mitarbeiterbewertungs-Tool, das auf den ersten Blick hart klingt – die Bewertungskriterien lässt Kobjoll die 65 Mitarbeitenden jedoch selbst bestimmen.

Klaus Kobjoll betreibt seit 1984 den Schindlerhof, ein Vier-Sterne-Tagungshotel in Nürnberg. Als im Jahr 1990 der Branchenaward „Hotelier des Jahres“ gegründet wurde, war Kobjoll der Erste, der ihn gewann. Seitdem sind zahlreiche Preise hinzugekommen. Mehrfach wurde sein Unternehmen zum besten Arbeitgeber gekürt. Nachdem er Clubs, Bars und Restaurants betrieben hatte, wollte er mit seinem längsten und grössten Projekt, dem Schindlerhof, Vieles anders machen: Er gründete ein Unternehmen, das mit einer ganz anderen Kultur begann und in der Mitarbeitende sich deutlich mehr einbringen konnten und mussten. Er entwickelte den sogenannten Mitarbeiteraktien-Index, ein Mitarbeiterbewertungs-Tool, das auf den ersten Blick hart klingt – die Bewertungskriterien lässt Kobjoll die 65 Mitarbeitenden jedoch selbst bestimmen.

Klaus Kobjoll betreibt seit 1984 den Schindlerhof, ein Vier-Sterne-Tagungshotel in Nürnberg. Als im Jahr 1990 der Branchenaward „Hotelier des Jahres“ gegründet wurde, war Kobjoll der Erste, der ihn gewann. Seitdem sind zahlreiche Preise hinzugekommen. Mehrfach wurde sein Unternehmen zum besten Arbeitgeber gekürt. Nachdem er Clubs, Bars und Restaurants betrieben hatte, wollte er mit seinem längsten und grössten Projekt, dem Schindlerhof, Vieles anders machen: Er gründete ein Unternehmen, das mit einer ganz anderen Kultur begann und in der Mitarbeitende sich deutlich mehr einbringen konnten und mussten. Er entwickelte den sogenannten Mitarbeiteraktien-Index, ein Mitarbeiterbewertungs-Tool, das auf den ersten Blick hart klingt – die Bewertungskriterien lässt Kobjoll die 65 Mitarbeitenden jedoch selbst bestimmen.

Klaus Kobjoll betreibt seit 1984 den Schindlerhof, ein Vier-Sterne-Tagungshotel in Nürnberg. Als im Jahr 1990 der Branchenaward „Hotelier des Jahres“ gegründet wurde, war Kobjoll der Erste, der ihn gewann. Seitdem sind zahlreiche Preise hinzugekommen. Mehrfach wurde sein Unternehmen zum besten Arbeitgeber gekürt. Nachdem er Clubs, Bars und Restaurants betrieben hatte, wollte er mit seinem längsten und grössten Projekt, dem Schindlerhof, Vieles anders machen: Er gründete ein Unternehmen, das mit einer ganz anderen Kultur begann und in der Mitarbeitende sich deutlich mehr einbringen konnten und mussten. Er entwickelte den sogenannten Mitarbeiteraktien-Index, ein Mitarbeiterbewertungs-Tool, das auf den ersten Blick hart klingt – die Bewertungskriterien lässt Kobjoll die 65 Mitarbeitenden jedoch selbst bestimmen.

Ich habe Mitunternehmer gebraucht, die ein Hotel so führen, als wenn es ihr eigener Laden wäre.

Sebastian Purps-Pardigol: Wann genau und warum haben Sie begonnen, sich mit dem zu beschäftigen, was man heute als Wandel in der Unternehmenskultur bezeichnen?

Klaus Kobjoll: Ich habe mich zum ersten Mal im Jahr 1970 selbstständig gemacht. Danach habe ich bei meinen neun Start-ups so ziemlich alles falsch gemacht, was man als Jungunternehmer nur falsch machen kann. Bei der Eröffnung des Schindlerhofs im Jahre 1984 – ich war damals 34 Jahre alt – habe ich mir vorgenommen, von vorn herein alles anders zu machen. Damit hatte ich es relativ leicht: Neues Start-up, neue Mitarbeiter, keine Altlasten. Ich konnte alles so verwirklichen, wie ich es mir vorgenommen hatte. Mein Antrieb war die heiße Herdplatte, denn vorher hatte ich meine Unternehmen ja konventionell geführt: top-down. Ich habe alles so vorgegeben, wie ich es wollte, und meine Mitarbeiter nicht als Erfolgsfaktor erkannt. Das geht am Anfang auch nicht anderes, wenn man ganz unbeleckt loslegt, mit studentischen Aushilfen. Da war die Gründung des Schindlerhofs eine ganz andere Hausnummer.

Sebastian Purps-Pardigol: Welche Art von Unternehmen haben Sie vorher gegründet?

Klaus Kobjoll: Neun verschiedene Szenelokale aus den verschiedensten Genres: Jazzkeller, Diskothek, Restaurant, American Diner, französisches Bistro – immer als Pächter, also als Unternehmer zweiter Klasse. Bei der Gründung des Schindlerhofs aber habe ich die Immobilie gekauft. Heute sagen wir: „Family owned, proudly independent“. Das spüren die Mitarbeiter.

Sebastian Purps-Pardigol: Was hat Sie damals davon abgehalten, schon bei der siebten oder achten Gründung eine andere Kultur einzuführen?

Klaus Kobjoll: Ich war Workaholic und hatte bis zu fünf Betriebe gleichzeitig. Ich habe bestimmt 16 Stunden am Tag gearbeitet, für jeden Betrieb nachts zwischen 2 und 4 Uhr morgens abgerechnet. Das war typische Szenegastronomie, ohne große Buchhaltung. Wir lebten mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Finanziell ging es uns immer gut, aber es war nicht langfristig angelegt. Ein langfristig angelegtes Unternehmen in der Branche braucht eine eigene Immobilie, das ist die Grundvoraussetzung.

Sebastian Purps-Pardigol: Was genau haben Sie anders gemacht, als Sie den Schindlerhof eröffnet haben?

Klaus Kobjoll: Ich habe sehr schnell gemerkt: Selbst wenn ich mich weiterhin so krumm lege wie vorher, kann ich nicht 30.000 Gäste auf diese Art verwalten. Ein Hotel, das 19 Stunden täglich geöffnet ist, an 365 Tagen im Jahr, kann ich einfach nicht selber wuppen. Ich habe Mitunternehmer gebraucht, die ein Hotel so führen, als wenn es ihr eigener Laden wäre. Ich selbst habe mich weiterhin um das Restaurant im Hotel gekümmert, dazu hatte ich eine eigenverantwortlich handelnde Hotelleiterin.

Ich habe Mitunternehmer gebraucht, die ein Hotel so führen, als wenn es ihr eigener Laden wäre.

Die Mitarbeitenden des Schindlerhofs

Sebastian Purps-Pardigol: Und wie ist es Ihnen gelungen, dass sich die Menschen, die zuvor einfach nur Angestellte waren, als Mitunternehmer fühlen?

Klaus Kobjoll: Sie haben vielleicht in den Einzelgesprächen gespürt, dass dieses Unternehmen auf 100 Jahre angelegt ist. Ich musste ihnen also nur klar machen, dass ich hier bleibe, und dass ich Mitarbeiter brauche, die ebenfalls hier bleiben. Ich habe ihnen jede Freiheit gelassen. „Empowerment“ gab es damals noch nicht in der Form wie heute, aber sie wussten, sie dürfen Entscheidungen treffen und Fehler machen. Das war mir ganz wichtig, weil ich selbst ja auch durch die heiße Herdplatte gelernt hatte. Und dann hatte ich auch Glück, das muss man sagen. Es ist mir gelungen, in den Aufbaujahren zwischen 1984 und 2004 die richtigen Leute zu finden, die den Laden so geführt haben als wäre es ihr eigener. Mit ganz wenigen Ausnahmen.

Sebastian Purps-Pardigol: Welche unterschiedlichen Phasen gab es dabei – angefangen von den ersten Schritten über die Entwicklung in der Unternehmensführung bis zum Empowerment der Mitarbeiter?

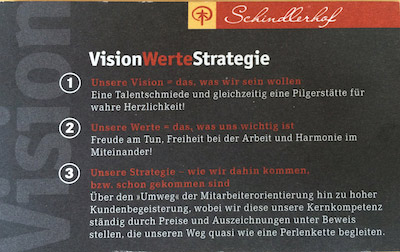

Klaus Kobjoll: Der erste Schritt war ein schriftliches Unternehmensleitbild. Darin gab es jedoch noch kein einziges Wort über Umwelt. Damals waren es fünf Azubis, die gesagt haben: „Da fehlt was! Da sind keine Verhaltensnormen und keine Werte drin!“ Das habe ich sofort nachgebessert. Das Leitbild haben wir damals „Spielkultur“ genannt – wir haben unser eigenes Wording. Ich habe schnell gemerkt: Wenn wir regelmäßig Mitarbeiterbefragungen zu diesem Leitbild machten, kommen da möglicherweise Dinge rein, die nicht in meinem Sinne sind. Darum habe ich bei der zweiten oder dritten Überarbeitung einen Teil des Leitbildes als Kernideologie definiert, die keiner Veränderung unterliegt. Das machen wir bis heute so.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie gewähren also Freiheit und Mitgestaltungsmöglichkeit bis zu einem gewissen Grad, und in einem gewissen Maß definieren Sie selbst, was Ihnen besonders wichtig ist?

Klaus Kobjoll: Richtig. Wenn wir mit unseren neuen Mitarbeitern in der Probezeit ein erstes Seminar zum Thema Schindlerhof-Philosophie machen, teilen wir ihnen von von herein mit: „Bei uns gibt es so viel Individualität wie möglich und so viel Konformität wie nötig.“ Das, was konform ist, ist festgelegt: Dass etwa eine E-Mail innerhalb von zwei Stunden beantwortet werden muss, dass das Telefon in der Regel dreimal klingeln soll, dass die Kernprozesse zu beachen sind, dass mit Checklisten gearbeitet wird … insgesamt gibt es 127 solcher Beschreibungen. Teil der Konformität ist auch, dass wir maximal 35 Prozent für Löhne zur Verfügung haben, und dass wir mit 14,5 Prozent Wareneinsatz für den Gesamtbetrieb inklusive Hotel arbeiten. Allen muss bewußt sein, dass sie die Verantwortung tragen, diese Zahlen einzuhalten. Aber darüber hinaus kann jeder machen was er will.

Wenn ich meinen Mitarbeitern die volle Verantwortung übertrage, leite ich dadurch für meine Familie die Legitimation ab, auch ein bisschen Familienleben zu haben.

Sebastian Purps-Pardigol: Welche Themen wurden Ihnen denn von den Mitarbeitenden reingebracht, die Sie selbst eigentlich gar nicht wollten?

Klaus Kobjoll: Die haben alle zu tun mit Einschränkungen der Kundenorientierung. Wenn mir Leute erzählt haben, dass sie die letzte Bestellung an der Bar um halb eines machen, dann bin ich ausgerastet. Im Leitbild steht heute noch: „Im Schindlerhof bestimmt der Gast die Öffnungszeiten. Dienen kommt vor Verdienen.“ Das sind Dinge, da lasse ich nicht mit mir spaßen.

Sebastian Purps-Pardigol: Was ist denn Ihre Hauptintention für diese Unternehmenskultur? Geht es Ihnen darum, dass das Unternehmen gut läuft, ohne dass Sie sich 16 Stunden lang aufreiben müssen?

Klaus Kobjoll: In unserem ersten Leitbild stand der Satz: „Die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, ermöglicht der Inhaberfamilie ein harmonisches Familienleben.“ Das war auch dem Leidensdruck geschuldet, dass ich vorher für alles selbst verantwortlich war, dass ich für jede Kleinigkeit angerufen wurde, und das wollte ich nicht mehr. Wir hatten uns den Arsch aufgerissen mit unseren neun Eröffnungen. Aber dann hatte ich plötzlich richtige Führungskräfte. Ich habe das damals noch ein bisschen einfacher gesehen: Wenn ich meinen Mitarbeitern die volle Verantwortung übertrage, leite ich dadurch für meine Familie die Legitimation ab, auch ein bisschen Familienleben zu haben. Und das hat sich bis heute bewährt.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie haben also gemerkt, dass Sie manche Dinge konform machen müssen. Im Laufe der Zeit sind sicherlich weitere Erkenntnisse dazugekommen … Irgendwann gab es bei Ihnen zum Beispiel die Herzlichkeitsbeauftragten. Welche Meilensteine gab es noch?

Klaus Kobjoll: Der erste Meilenstein, der mir quasi in den Schoß gefallen ist, war die Wahl zum „Hotelier des Jahres 1990“. Da hat die ganze Branche auf uns geschaut: Wie kann so ein kleiner Landgasthof mit dünner Finanzdecke zum Hotel des Jahres gewählt werden? Dazu kam bei mir die Vortragstätigkeit, weil die Leute wissen wollten: Was machen wir anders? Der nächste Meilenstein kam im Jahr 1995. Wir waren das erste Hotel in Deutschland mit den Iso-Zertifizierungen 9001 und 14.001. Letztere war den Lehrlingen geschuldet, die von Anfang an gesagt haben: Umwelt spielt eine Rolle. Im Jahr 1996 haben wir begonnen, das Exzellenzmodell der European Foundation for Quality Management in Brüssel einzuführen. Und haben dann als nächsten Meilenstein 1998 als erstes deutsches Unternehmen den European Excellence Award gewonnen. Dieses ganzheitliche Draufschauen auf das Unternehmen, bei dem alle Stakeholder gleich wichtig sind, hat uns einen richtigen Push gegeben. Dass wir nicht gesagt haben: „Wir wollen hohe Gewinne machen“, sondern „Die Mitarbeiter und Lieferanten sind auch mit im Boot, und alle sind gleich wichtig“. Plötzlich hatte ich diese Kanäle geschaffen und konnte Kreativität reinfließen lassen, wohl wissend, dass sie genau da ankommt, wo ich sie ankommen lassen will. Das hat den Führungskräften einen wahnsinnigen Push gegeben ins Sachen Empowerment. Dann kamen weitere Preise und Auszeichnungen: neun Mal „Bestes Grand Hotel in Deutschland“, „Bester Arbeitgeber Deutschlands“ – quer durch alle Branchen in der Kategorie bis 100 Mitarbeiter. Wir werden sicherlich auch auf der europäischen Bühne unter den Top 20 sein. Und möglicherweise in der eigenen Branche bester Arbeitgeber Europas. Wenn man einen Schneeball lostritt, dann braucht das zunächst relativ viel Energie, dann werden Fehler gemacht. Dann aber wird eine Lawine daraus, Eigendynamik entsteht. Unternehmenskultur ist immer ein anderes Wort für kollektives Bewusstsein: Erst kommt das Design im Kopf, dann wird es zum Sein im Herzen. Es hat zwischen fünf und zehn Jahre gedauert, bis es spürbar und erlebbar war. Wahrscheinlich ist es dieses kollektive Bewusstsein, wenn die Kunden, die Lieferanten, die Stakeholder spüren, dass wir anders ticken.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie bemerkt denn ein Lieferant, der mit Ihnen zusammenarbeitet, dass bei Ihnen etwas anders ist?

Klaus Kobjoll: Wir führen einmal im Jahr ein Gespräch mit jedem Hauptlieferanten – über das, was er sich von uns wünscht, damit er es leichter mit uns hat. Da sagt uns beispielsweise ein Weinhändler: „Wenn Sie mich so direkt fragen: Es wäre toll, wenn Sie ein Kühlhaus bauen könnten, dann bräuchten wir nur noch einmal in der Woche zu kommen.“ Also haben wir für ihn ein mobiles Kühlhaus auf die Wiese gesetzt. Die Lieferanten sollen spüren: Wir wollen nicht nur jemand sein, mit dem sie Umsatz machen, wir haben Interesse an einer langfristigen Partnerschaft. Da steht der Preis dann nicht so sehr im Vordergrund, weil es sich um ein Familienunternehmen handelt.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie hat sich das kollektive Bewusstsein im Laufe der Jahre geschärft?

Klaus Kobjoll: Es hat sich eine Stolzkultur herausgebildet. Das zeigt sich durch messbare Dinge wie Hunderte von Bewerbungen allein in diesem Jahr. Und darin, dass von den 19 Auszubildenden 17 Abitur haben. Stolzkultur bedeutet Spaß haben, Teil eines Gewinnerteams sein, immer wieder zu Preisverleihungen eingeladen werden, immer wieder mit Trophäen nach Hause kommen, die wir gemeinsam erarbeitet haben.

Wenn ich meinen Mitarbeitern die volle Verantwortung übertrage, leite ich dadurch für meine Familie die Legitimation ab, auch ein bisschen Familienleben zu haben.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie haben also ein hohes Maß an Mitgestaltung zugelassen und ein hohes Maß an Zusammengehörigkeit gefördert.

Klaus Kobjoll: Richtig. Ersteres wird über Verfahrensbeschreibungen, Kernprozesse und Checklisten im Bereich Qualitätsmanagement ermöglicht. Das zweite war dadurch möglich geworden, dass ich gespürt habe, dass es umso besser läuft je weniger ich eingreife. Weil die Leute das Zusammengehörigkeitsgefühl gelebt haben, weil sie Entscheidungen getroffen haben, als wenn es ihr eigener Laden wäre. Es gibt eine hohe Übereinstimmung zwischen der Welt des einzelnen und der Welt des Unternehmens, und beide werden von Jahr zu Jahr immer deckungsgleicher.

Sebastian Purps-Pardigol: Welche Widerstände haben Sie erlebt? Und wie ist es Ihnen gelungen, diese aufzulösen?

Klaus Kobjoll: Widerstände habe ich ab und zu nach Fehlbesetzungen in der Führung erlebt. Die Mitarbeiter selbst übernehmen sehr gerne Verantwortung, sie können auch über eigene Fehler lachen. Aber es gibt junge Führungskräfte, die in einer anderen Kultur geprägt wurden und nicht wollen, dass Mitarbeiter Entscheidungen treffen, ohne sie vorher zu fragen. Ein Beispiel: Wir haben einmal 1035 schriftliche Verbesserungsvorschläge erhalten – von einem 65-köpfigen Team mit Umsetzungquoten von 75 Prozent. Da gab es ab und zu mal eine Fehlbesetzung, die nicht gut fand, dass Mitarbeiter plötzlich bessere Ideen hatten als sie selbst, oder die sogar eine Idee von einem Lehrling als ihre eigene nach oben weitergemeldet hat. Aber das ist in unserer offenen Kultur schnell klar geworden, wir haben uns dann von diesen Leuten getrennt. Heute fangen die gar nicht mehr bei uns an, weil wir direkt in unserem Einstellungsprozedere klar machen, dass unser Unternehmen stark bottom-up geführt ist, und weniger top-down.

Sebastian Purps-Pardigol: Im Einstellungsverfahren setzt Ihr Unternehmen einen Filter mit 13 Merkmalen ein. Wonach filtern Sie, ob jemand passt oder nicht?

Klaus Kobjoll: Der wichtigste Filter ist die Arbeitprobe – eine Art Probezeit – , wo beide Seiten feststellen können: Stimmt die Chemie, passt die Sympathie? Hat der Kandidat zwei linke oder zwei rechte Hände? Passt er zu uns, kann er arbeiten? Und dann gibt es immer ein Gespräch mit der Familie. Aber wir klopfen den Bewerber auch auf Konzernerfahrung ab. Denn wir haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass junge Führungskräfte und Mitarbeiter, die in einem Konzern geprägt sind, kaum kompatibel sind mit unserer Kultur, weil sie unsere Leistungsorientierung nicht kennen.

Sebastian Purps-Pardigol: Wenn man in einem großen Konzern gearbeitet hat, hat man also keine große Chance, von Ihnen genommen zu werden?

Klaus Kobjoll: Naja. Wenn wir in einem persönlichen Gespräch sehen, dass der Bewerber den Konzern verlassen hat, weil er sich dort nicht wohlgefühlt hat, dann bekommt er natürlich eine Chance. Aber die meisten sind so geprägt, dass sie nach acht Stunden müde sind. Und das ist nicht unsere Welt.

Man kann einem Spitzenteam nicht einen Fremdkörper aufs Auge drücken, daher braucht es ein weitgehendes Mitspracherecht.

Sebastian Purps-Pardigol: Und nachdem ein Bewerber diese Filter erfolgreich passiert hat, bestimmt das Team mit, ob er passt oder nicht?

Klaus Kobjoll: Das Team bestimmt in einer mehrtägigen Arbeitsprobe, welchen der drei vorausgewählten Kandidaten sie wollen – und dabei haben sie auch das Recht, mich und die Familie zu überstimmen. Wir würden uns auf die Zunge beißen, weil wir ja viel weniger mit dem neuen Mitarbeiter zu tun haben als das Team. Auf diese Weise vermeiden wir auch das Problem des Mobbing, denn: Die wollen den ja. Sie werden ihn in den Arm nehmen, wenn er einen Fehler macht, und nicht mobben.

Sebastian Purps-Pardigol: Darf ein Team auch die eigene Führungskraft bestimmen?

Klaus Kobjoll: Ja, das gilt auch für die Führungskräfte. Wenn ich einen neuen Restaurantleiter brauche, und das Team sagt aufgrund der mehrtägigen Arbeitsprobe: Von diesen Dreien wollen wir den da am liebsten, dann kriegt der den Job. Auch dann, wenn er nicht mein Wunschkandidat ist. Man kann einem Spitzenteam nicht einen Fremdkörper aufs Auge drücken, daher braucht es ein weitgehendes Mitspracherecht. Natürlich lasse ich nur solche Bewerber zur Arbeitsprobe zu, die ich mir selbst auch vorstellen kann.

Sebastian Purps-Pardigol: Seit wann gibt es bei Ihnen das Konzept der Herzlichkeitsbeauftragten, von dem man immer wieder hört?

Klaus Kobjoll: Das ist eigentlich einer Auszubildenden zu verdanken, die uns damals an ihrem ersten Arbeitstag mit ihrem sensationellen Talent der Empathie aufgefallen ist. Sie kann mitleiden, mitfühlen – und ich glaube, dass man so ein Talent nicht lernen kann. Schon während der Ausbildung hat sie Crashkurse in Sachen Coaching absolviert. Und dann haben wir ihr gesagt: „Wenn dir etwas auffällt im Wording zwischen Gast und Mitarbeiter, bei dem du das Gefühl hast, dass das nicht zu unserer Herzlichkeit passt, dann coache doch den Mitarbeiter anschließend. Darin, dass er mal einen anderen Satz ausprobiert anstelle der Floskel: ‚Wie kann ich Ihnen helfen?’“. Das kam allgemein sehr gut an. Und heute ist in jedem Leistungsbereich jemand, der vom Team bestimmt wurde. Wenn dieser irgendetwas spürt oder hört, das nicht zu unserem Ziel passt, dann nimmt er den betreffenden Mitarbeiter beim Kaffee zur Seite und sagt ihm: „Mir sind bei dir viele Floskeln aufgefallen. Wie könnte denn dein eigener Stil klingen?“ Aber das läuft natürlich nicht in jedem Leistungsbereich gleich gut. Die Auszubildende, von der ich eben erzählt habe, war einfach ein Ausnahmetalent.

Sebastian Purps-Pardigol: Wieviele Herzlichkeitsbeauftragte gibt es inzwischen bei Ihnen?

Klaus Kobjoll: Insgesamt drei, für Hotel, Tagungsbereich und Restaurant. Für diese veranstalten wir eine Akademie: Jeder kann sich aus 55 Seminarthemen das heraussuchen, was ihn interessiert. Und wenn er sagt: „Da ist aber gerade das, was ich jetzt brauche, nicht drin“, dann kriegt er das natürlich auch.

Sebastian Purps-Pardigol: Gibt es unter diesen 55 Seminarthemen auch externe Angebote?

Klaus Kobjoll: Weinseminare, Kochkurse, Brauereien, Weingüter: Es gibt externe und interne Angebote. Das können wir uns nur leisten, weil die gesamte Weiterbildung in der Freizeit stattfinden – daran sehen Sie schon, dass das mit den meisten konzerngeprägten Leuten, die feste Arbeitszeiten gewohnt sind, wohl nicht möglich wäre. Auch unsere Lieferanten sind mit im Boot, deren Führungskräfte geben bei uns Seminare. Ich selbst leite Seminare zum Thema Selbstständigkeit und Schindlerhof-Philosophie. Zusammen mit meiner Tochter geben wir darüber hinaus Seminare zum Thema persönliche Planung – private Jahreszielplanung, Zeitplan-Seminare. Wir lassen eigentlich nichts aus.

Man kann einem Spitzenteam nicht einen Fremdkörper aufs Auge drücken, daher braucht es ein weitgehendes Mitspracherecht.

Sebastian Purps-Pardigol: Welchen Einfluss haben die Herzlichkeitsbeauftragen auf die Unternehmenskultur?

Klaus Kobjoll: Unsere Kunden befragen wir ständig darüber, weshalb sie zu uns kommen – und immer steht an erster Stelle die Antwort: wegen der Herzlichkeit des Teams. Das war schon vor der ersten Herzlichkeitsbeauftragten so. Unser großer Wettbewerbsvorteil war nie die Hardware, sondern immer die Software. Die Herzlichkeitsbeauftragen haben einen zusätzlichen Akzent gesetzt, damit gerade die neuen Mitarbeiter wissen: Nicht die Ausstattung der Räume, sondern Empathie und Mitfühlen sind unsere Unique Selling Proposition.

Sebastian Purps-Pardigol: Wie gelingt es Ihnen denn, Mitarbeitende zu finden, die ein solch hohes Maß an Herzlichkeit entwickeln können?

Klaus Kobjoll: Das beginnt mit sehr viel PR, vor allem in der Fachpresse – und da gibt es derzeit zwischen 600 und 800 Presseartikel über den Schindlerhof: Die Leute kommen zu uns wegen der Herzlichkeit, das ist ein Schwerpunkt in der Berichterstattung. Daher würde sich niemand bewerben, dem das nicht ebenfalls wichtig ist. Ein Restaurantmitarbeiter, der sagt, er will nicht an die Front, der ist hier fehl am Platze. Genau das kommunizieren wir nach außen, auch über Social Media. Der Schwerpunkt „weiche Faktoren“ war in der Anfangszeit auch der Not geschuldet, dass sich in unserer Branche viele Milliardäre tummeln. Ich habe das Gefühl: Wenn jemand im Leben alles erreicht hat, dann fehlt ihm als wichtigster Edelstein in seiner Krone nur noch das eigene Hotel. Diese wollen wir angreifen an einer Flanke, wo sie gegen uns keine Chance haben – und das gelingt! Wenn wir auf dem Treppchen stehen – zum fünften Mal bester Arbeitgeber in Europa in der Hotelleriebranche -, dann schauen wir sehr stolz zu diesen Konzernen hinüber. Die wissen zwar nicht, wohin mit ihrem Geld, aber sie stehen nur auf Platz 27.

Sebastian Purps-Pardigol: Sie beschreiben, dass Ihre Gäste sehr stark auf Ihre herzlichen Mitarbeitenden reagieren. Auf der anderen Seite gibt es auch Ihren Mitarbeiter-Aktienindex. Als ich darüber das erste Mal las, hatte ich zunächst ein komisches Gefühl, denn das klingt sehr hart: „Du wirst schlechter oder besser bewertet“. Soll da ein Wettbewerb unter den Mitarbeitenden geschaffen werden?

Klaus Kobjoll: Ja, es ist ja auch ein Wettbewerb. Ich will keine Leute, die man motivieren kann, sondern solche, die bereits mit einer hundertprozentigen intrinsischen Motivation bei uns anfangen – und dann eben auch keine Scheu vor dem Wettbewerb haben. Der Physiker Karl-Friederich von Weizsäcker hat den Satz gesagt: „Die Arbeit des einzelnen an sich selbst verändert unbewußt ausstrahlend die gesamte Gesellschaft.“ Und da habe ich mir gedacht: Warum sollte ich mit meinen Mitarbeitern Beurteilungsgespräche führen? Sie sollen selbst regelmäßig in den Spiegel schauen und herausfinden, ob sie im vergangenen Vierteljahr ihren Wert für den Arbeitsmarkt – nicht für mich! – gesteigert haben oder nicht. Die Kriterien des Mitarbeiter-Aktienindex wurden von den Mitarbeitern entwickelt, nicht von mir. Und dann veröffentlichen wir einmal im Monat ein Ranking, wo jeder sieht, an welcher Stelle er steht.

Sebastian Purps-Pardigol: Wurden die Kriterien des Mitarbeiter-Aktienindex im Laufe der Jahre angepasst?

Klaus Kobjoll: Die Mitarbeiter können die Kriterien zu jedem Zeitpunkt ändern. Sie haben zum Beispiel gerade am Jahresende den Body-Mass-Index wieder herausgenommen.

Sebastian Purps-Pardigol: Wieviele Faktoren gibt es in diesem Index?

Klaus Kobjoll: Es sind 22. Alle diese Kritierien haben die Mitarbeiter ständig weiterentwickelt, etwa die Hälfte wurden seit 2003 abgeändert. Jeder Mitarbeiter muss sich einmal im Monat da durchklicken. Da sind ganz einfache Kriterien drin wie Pünktlichkeit, unternehmerisches Denken, Anlaufzeit vor Arbeitsantritt, aber auch weiche Faktoren wie gelebte Herzlichkeit oder Work-Life-Balance. Bei jedem Mitarbeiter gibt es einen Gegencheck. Das mache aber nicht ich, das machen die Führungskräfte, die ja mit dem Betreffenden ständig Kontakt haben.

Wenn ich immer genau das tue, was ich schon kann, dann werde ich immer bleiben, was ich schon bin

Sebastian Purps-Pardigol: Das ist dann aber immer noch so etwas wie ein Mini-Mitarbeitergespräch, oder?

Klaus Kobjoll: Ja, aber nur dann, wenn es Diskrepanzen gibt. Dabei haben wir festgestellt, dass die besten Mitarbeiter sich sehr sensibel festlegen und eher ein bisschen untertreiben als übertreiben. Genauer hinschauen muss man eher bei den schlechteren. Denn die schreiben rein: „Ich war nie unpünktlich“, obwohl jeder im Team es besser weiß. Bei den Guten muss man eher Punkte draufsetzen. Genau das soll die Führungkraft machen.

Sebastian Purps-Pardigol: Das ist übrigens ein bekanntes Phänomen, der Kruger-Dunning-Effekt: Imkompetenz kommt gern gepaart mit Selbstüberschätzung, während die Allerbesten oft ein hohes Maß an Demut haben und ihre Fähigkeiten eher unterschätzen.

Klaus Kobjoll: Davon habe ich noch nie etwas gehört – aber es entspricht haargenau unserer Erfahrung. Und dann gibt es die Menschen, die sich scheuen, ihre Leistung transparent zu machen. Die sollten das schon im Einstellungsprozedere mitkriegen – und dadurch im Grunde gar nicht erst bei uns anfangen.

Sebastian Purps-Pardigol: Jeder, der zu Ihnen kommt, weiß also von vor herein: „Ich muss mich einmal pro Monat selbst checken, und das wird dann für alle anderen sichtbar gemacht“?

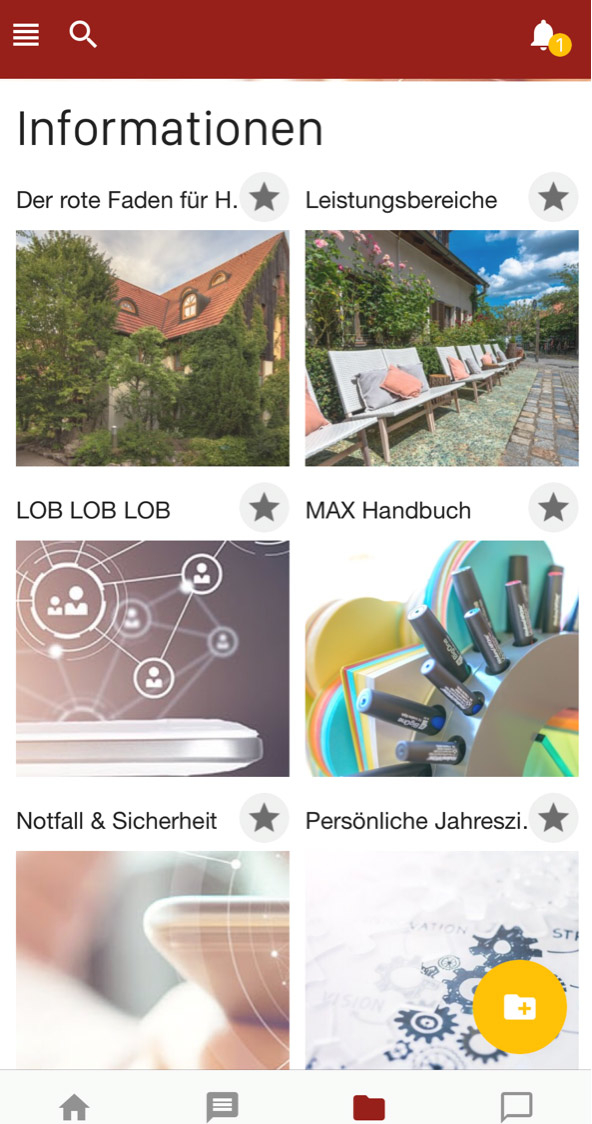

Klaus Kobjoll: Richtig. Jeder bekommt am ersten Arbeitstag auf Geschäftskosten einen iPad mit einer App ausgehändigt. Der Mitarbeiter-Aktienindex ist Teil dieser App. Diese radikale Transparenz haben wir übrigens auch in anderen Bereichen. Jeder Mitarbeiter sieht morgens früh um sechs die aktuellen Unternehmens-Umsätze auf dem iPad. Und ich sehe darüber hinaus die Beurteilung des Tages durch die Mitarbeiter in den einzelnen Leitungsbereichen.

Sebastian Purps-Pardigol: Man fängt mit 1000 Indexpunkten an, und kann maximal auf 850 runterrauschen, habe ich recherchiert. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum bei 850 ist? Kriegt er dann Druck von seinem Vorgesetzten?

Klaus Kobjoll: Nein, er kriegt Druck von seinem eigenen Team. Denn zusätzlich haben wir den sogenannten TIX, den Team-Index, und den CIX, den Community-Index. Wenn ein Team zum Beispiel von einem anderen überholt wird, dann können sie dort nach der Ursache forschen. Ob es vielleicht jemandem im Team gibt, der unsere Vorgaben nicht beachtet. Und dann würden sie mit dieser Person reden. Dabei hat sich erwiesen: Wenn das Team sich den zur Brust nimmt, dann hat das einen anderen Stellenwert als wenn der Vorgesetzte eine Verhaltensänderung fordert. Dann verändert er sich oder er verlässt das Unternehmen.

Sebastian Purps-Pardigol: Das klingt nach starkem sozialem Druck. Gibt es Leute, die damit nicht klarkommen und das Unternehmen wieder verlassen?

Klaus Kobjoll: Das machen wir seit 15 Jahren so. In dieser Zeit sind vielleicht fünf Mitarbeiter gegangen, die sich scheuten, in den eigenen Spiegel zu schauen. Warum machen denn so wenige Menschen Analysen? Weil sie den Schmerz der Analyse fürchten! Aber man kann sein Leben nur meistern, wenn man den Mut hat, sich immer wieder anzugucken. Es wird ja auch niemandem der Kopf abgerissen, wenn er an der letzten Stelle steht. Doch derjenige, der unten steht, muss wissen: „Wenn ich immer genau das tue, was ich schon kann, dann werde ich immer bleiben, was ich schon bin.“ Ich würde so jemanden nie als High Potential ansehen, wenn ich eine Führungsposition zu besetzen hätte.

Wenn ich immer genau das tue, was ich schon kann, dann werde ich immer bleiben, was ich schon bin

„Jeder Mitarbeiter sieht morgens früh um sechs die aktuellen Unternehmens-Umsätze auf dem eigenen iPad.“

Sebastian Purps-Pardigol: Welche Geschäftszahlen genau können Ihre Mitarbeiter auf der App sehen?

Klaus Kobjoll: Wir haben in dieser App alles das, was wir früher in Papierform hatten: Unternehmensleitbild, aktueller Jahreszielplan, mittelfristige Zielsetzung, Iso, Checklisten, Kernprozesse. Und natürlich das Führungshandbuch: Führungsgrundsätze und -aufgaben. Bei uns darf so etwas jeder sehen. Und wenn Mitarbeiter uns verlassen, überlassen wir ihnen die App in abgespeckter Form. So können sie mit uns in Kontakt bleiben – und wenn in drei Jahren eine passende Position frei ist, kommen sie wieder zurück. Im Moment haben wir zwölf Rückkehrer. Den demografischen Wandel, von dem alle reden, spüre ich kaum. Wir hatten in diesem Jahr über 300 Bewerbungen auf zwölf Ausbildungsplätze. Das ist nicht die Folge einer Maßnahme, sondern der Summe von Maßnahmen: App, Social Media, PR, unsere Stolzkultur bündeln sich zusammen zu einer starken Arbeitgebermarke. Alle Maßnahmen lassen wir regelmäßig bewerten von der Universität Erlangen-Nürnberg. Dort gibt es ein Arbeitgeberprofil von uns, für das Interviews mit Leuten geführt werden, die uns nicht kennen, und mit solchen, die uns kennen. So erfahren wir von wissenschaftlicher Seite, welche Stellschrauben wir drehen sollten, um als Arbeitgebermarke noch attraktiver zu werden.

Sebastian Purps-Pardigol: Ihre Mitarbeiter können sogar ihre Gehälter selbst bestimmen. Wie funktioniert das genau?

Klaus Kobjoll: Im Einstellungsprozedere füllen die Kandidaten einen mehrseitigen Fragebogen aus. Der letzte Punkt lautet: „Bitte legen Sie jetzt Ihr Wunschgehalt selbst sensibel fest, und berücksichtigen Sie dabei zur Genüge Ihr bisheriges Gehalt.“ Auch hier machen wir die Erfahrung, dass sich die besten Leute eher ein bisschen niedriger einschätzen, und die schlechteren sich eher überschätzen. Darum gibt es hinter den Kulissen so genannte Lohnkorridore für jede Position. Wir haben 35 Prozent Lohnkosten im Gesamtbetrieb. Wir haben uns mit jeder Führungskraft auseinandergesetzt und festgestellt: Die Küche etwa braucht 27 Prozent Teamkosten vom reinen Küchenumsatz Die Hotelsparte brauchte 10,5 vom reinen Logis-Umsatz. Und jetzt haben die Führungskräfte das letzte Wort, ob dieses Wunschgehalt in ihr Budget hineinpasst oder nicht. Dennoch würde nicht mit jemandem handeln, und sagen: „Für 200 Euro weniger würde ich Sie einstellen.“ Es kann allerdings sein, dass ich nach der Arbeitsprobe sage: „Diese Führungskraft würde ich gerne nehmen, nur sein Wunschgehalt passt nicht in unser Gefüge.“ Mit den Gehaltsverhandlungen selbst habe ich nichts mehr zu tun.

Sebastian Purps-Pardigol: Ihr Büro ist unterteilt in drei Bereiche. Das sieht nach der sogenannten „Disney-Strategie“ aus, einer Kreativitätsmethode.

Klaus Kobjoll: Ja, das ist die Disney-Strategie. Es gibt einen Träumer-Bereich, einen Realisierer-Raum und eine Sweat-Box, wo ich mit Bedenkenträgern Ideen zerpflücke und zerpflücken lasse. Für mich ist das wunderbar, weil ich in diesem großen Büro auch räumlich immer genau dahin gehen kann, wo ich gerade die Energie brauche. Die Räume haben wir von Künstlern bemalen lassen. Der Schwitzkasten ist mitten im Büro, es hängt ein Bild an der Decke, auf dem steht „Sweat Box“.

Sebastian Purps-Pardigol: Welche wichtige Erkenntnis haben Sie mir bisher noch nicht mitgeteilt?

Klaus Kobjoll: Viele Führungskräfte nehmen sich selbst zu wichtig. Ich glaube, dass ein Team spürt, ob das Vertrauen, das der Chef in die Mitarbeiter setzt, ernst gemeint ist, oder ob er nur sagt: „Sie machen das schon richtig“, aber hinterher schaut er doch nach, ob das alles jetzt auch Sinn gemacht hat. Als Chef muss man lernen, sein Unternehmen loszulassen. Aber erst dann, wenn man weiß, dass es einigermaßen sinnvoll weitergeht.